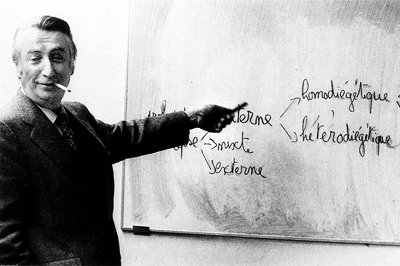

Roland Barthes

``Crônica: 1) Registros segundo a ordem do tempo, por oposição à história, na qual os fatos são estudados em suas causas e suas consequências; 2) Relato de pequenas histórias corriqueiras.'' Littré

``A Peste'' não é um romance, mas uma crônica -ao menos ela se chamava assim de início. Isso quer dizer que todos os temas habituais do romance -o homem, o amor ou o sofrimento- são vistos aqui através da transparência e do distanciamento de uma história coletiva, acompanhada dia a dia sem jamais se deixar penetrar por uma significação propriamente histórica. A meio caminho entre a História e o Romance, ``A Peste'' poderia ainda ter sido uma tragédia. Logo veremos que preferiu ser o ato de fundação de uma Moral.

A comunidade (tema costumeiro das crônicas) é aqui uma cidade, Oran. Desde o começo do relato, Oran é bem apresentada em seus costumes, seu ``ar'', seu modo de ser -não em sua economia ou em suas funções; a crônica vem somar-se então às numerosas histórias municipais do tempo em que a cidade era a dimensão última da comunidade, simultaneamente céu moral e espaço único dos destinos individuais (nascimento, vida, morte). A cidade é tema e fundamento do relato; fora dela, não há nem realidade nem recurso, e esse caráter definitivo é sublinhado pela própria fábula: toda a crônica d'``A Peste'' desdobra-se na clausura material de Oran, o mar de um lado, as portas fechadas do outro (As Portas da Cidade, tema trágico secular), um encerramento rigoroso que concentra a cidade como se fosse uma essência, um princípio ativo, um objeto perfeitamente finito, pronto a ser capturado pelo símbolo, isto é, pela arte.

``A Peste'' também é crônica, à medida que Oran, submetida à epidemia, constitui um mundo ``sem causas e sem consequências'', conforme à definição de Littré -ou seja, um mundo privado de História. Os homens d'``A Peste'' não enxergam mais que a ``ordem do tempo'': eles vivem, depois a Peste chega e depois a cidade é isolada, e depois eles morrem, e depois a Peste se afasta; não saberiam dizer outra coisa, e tudo o que são capazes de pensar sobre a vida, a morte, o sofrimento ou a solidariedade, seus erros ou seus deveres não lhes ocorre senão segundo essa ordem anódina da Peste que chega, golpeia e depois parte. Não há qualquer estrutura ou causa na Peste, nenhuma ligação entre a Peste e um alhures, que poderia ser o passado, um outro lugar ou um fato qualquer; numa palavra, nenhuma relação. É bem verdade que essa ordem chega a delinear uma crise, dotada de um tempo preparatório, de um início, de um avanço, de um ápice e de uma resolução; mas essa crise não tem, por assim dizer, domicílio fixo. O que é peculiar à História é a organização do desvelamento progressivo dos fatos em função de um epicentro exterior à crise em si mesma, substituindo-se dessa maneira a idéia de estrutura à idéia de tempo. Nada disso ocorre aqui: temos o movimento da crise, não sua explicação; temos a sequência de seus momentos, mas essa passagem dramática da Peste pela cidade não é jamais recuperada, de qualquer maneira que seja, por sua passagem pela humanidade.

Como na definição de Littré, a crônica é feita aqui de pequenas histórias corriqueiras: um encontro, uma visita, um telegrama, um decreto, uma conversa, uma tentativa de fuga, até mesmo uma morte entre centenas de outras; todos esses fatos miúdos, que ligam entre si alguns habitantes de Oran ao longo da passagem da Peste, dão-se ao longo de meses, nem mais rápida nem mais vagarosamente que ela, sem jamais se alçarem à intriga ou ao drama. Na verdade, esse encadeamento sem ênfase não é fortuito: está encarregado de substituir o valor de conhecimento que o argumento poderia evocar (como Tragédia ou como História) por um valor de sentimento e assim impregnar a crônica de uma substância que em geral lhe é desconhecida: a Moral. Por meio dessa adição de fatos miúdos, o patético da situação é reiteradas vezes canalizado para a paciente descoberta de uma ética da amizade.

Há entretanto n'``A Peste'' um elemento puramente trágico: a própria Peste. Essa deusa desconhecida vem desempenhar seu papel desumano como um destino quase tão imutável quanto os Fados antigos. Dela não sabemos nada, a não ser que ela é; ignoramos sua origem e sua forma; não podemos nem sequer atribuir-lhe um adjetivo qualquer -o que seria um modo de torná-la familiar; ela é o Mal absoluto e, como tal, não pode ser qualificada por aqueles que vem esmagar; ela é visível, evidente e entretanto incognoscível; com ela, não há conhecimento possível além da consciência de seu caráter absoluto. De modo que o primeiro ato humano a que ela obriga os habitantes de Oran -e essa abertura não é a parte menos bela do livro- é seu reconhecimento: há que nomear a Peste. Da mesma maneira, a Tragédia antiga foi sempre uma palavra humana encarregada de dar um nome ao deus que faz sofrer.

Ainda assim, a Tragédia reverte aqui numa recusa da Tragédia, um pouco à maneira como Eurípides vem concluir Ésquilo. A Peste é um destino, mas, sob seus golpes, os homens de Oran retêm o grito: são todos gente silenciosa. Mas o que a Peste destrói é de um preço incalculável, e eles o sabem. Um grande tema, pudico e forte, atravessa a obra: o tormento dos amantes separados, o exílio do amor. Rieux é separado de sua esposa doente; Rambert, de sua amante -e, ainda que privado de expressão patética, tudo isso é visivelmente terrível. Mas ao sugerir o viver-em-comum como alvo mesmo da Peste, Camus não lhe entrega à destruição uma felicidade romântica, eloquente (tema habitual das grandes situações romanescas), mas um estado definido por sua duração, objeto de uma moral do silêncio, de uma lírica.

Fato romântico, quase fabuloso, introduzido no meio humano corriqueiro e formado à exata medida do cotidiano, a Peste não exerce aí qualquer purificação espetacular; a tragédia não se consuma, pois o que está em causa aqui é uma moral, não uma metafísica. Nesse mundo da lítote, a Peste não é, ao fim e ao cabo, muito mais que um reagente: a cidade modesta que ela afeta e, dentro dessa cidade, o pequeno grupo que acompanhamos torna-se assim objeto do que hoje em dia seria chamado de micro-sociologia; o flagelo é quase um teste experimental que nos permite ver reagir uma humanidade mediana, em nada heróica, dotada no melhor dos casos de uma virtude antes de moralista que de teólogo: a boa vontade. Essas reações são diferentes entre si porque de início a Peste incide sobre situações diferentes: ela esmaga Rambert, jovem jornalista encerrado por azar na cidade pestilenta e separado da amante adorada; mas ela é doce e benéfica para Cottard, alvo de uma polícia cujas investigações são interrompidas pela Peste. Cada qual recebe-a de modo diverso do vizinho, cada qual parece exercer o que poderíamos chamar de conduta de ocasião. E, entretanto, cada uma dessas condutas de aspecto contingente, particular, acaba por desembocar silenciosamente naquilo que almeja ser uma moral comum da liberdade.

Sim, pois, se a liberdade é simultaneamente conhecimento de uma necessidade e poder sobre essa necessidade, não há dúvida de que a crônica de Camus postula uma moral da liberdade. Todos esses homens medianos que vemos à nossa frente, todos eles reconhecem a Peste, abrem os olhos para ela, olham-na face a face e não contestam em qualquer momento o seu absurdo. Face ao mal da Peste, não agem como avestruzes, não procuram alcançar o refúgio habitual das ilusões retóricas ou metafísicas; a Peste é para eles uma Necessidade que aceitam por assim dizer em estado bruto, sem contestá-la, sublimá-la, justificá-la ou eludi-la; ela está lá, sem que a possa escamotear ou nomear de modo diverso: basta que uma criança morra por obra da Peste para que se interrompa qualquer fuga rumo a uma consolação que não tenha o absurdo (e tão-somente ele) por medida. Desse modo, a despeito das tentações metafísicas, os habitantes de Oran são reconduzidos inexoravelmente à realidade da Peste, não às suas causas, suas justificativas, seus usos ou seu resgate.

Mas tal como no Sísifo de Camus, o ponto extremo da lucidez coincide com o ponto inicial de salvação (terrestre): no momento em que esses homens reconhecem na Peste uma realidade tão dura que qualquer álibi torna-se impossível, eles percebem que sua sociabilidade é o único bem humano que podem opor sem mentira à Peste -vitoriosamente ou não, pouco importa. Na ordem da vida, a solidariedade é feita de metal tão duro quanto o da Peste na ordem dos males; e, se a Peste é um mal infundado, que não obstante força toda a cidade à percepção de sua evidência, a ``simpatia'' é um bem que não tem necessidade de qualquer justificativa -política ou religiosa- para reunir os homens e fazê-los viver. Para Sartre, o inferno são os outros; para Camus, os outros talvez sejam o paraíso. Exercer sua profissão, aplicar-se conscienciosamente a fazer recuar um mal terrível, injusto, incompreensível, com as armas do médico -armas modestas, mas ao menos pacientes, objetivas, forjadas em comum e sobretudo jamais mortíferas-, eis aí a medida de uma felicidade que não nasce da sublimação do sofrimento, mas da obstinação dos homens a mitigá-la -lado a lado, sem ilusão e sem desespero.

Acontece que às vezes o mal tem feições humanas, e é isto o que a Peste não é capaz de dizer. Defender-se da Peste é, apesar dos esforços do livro, um problema antes de conduta que de escolha. Mas defender-se de homens, ser seu carrasco para não ser sua vítima -todo o problema começa quando a Peste não é mais apenas a Peste, mas também imagem de um mal de rosto humano. Diz-se que a Peste é, de fato, o símbolo da Ocupação, que Oran enclausurada não era outra coisa senão a França sitiada. É certo que todos os episódios do livro podem ser traduzidos nos termos da Ocupação e da Resistência: os oraneses lutando contra a Peste enfrentam exatamente as mesmas situações que os franceses de 1942 às voltas com a ocupação nazista; a epígrafe do livro legitima em larga medida essa interpretação (``É aceitável representar uma espécie de aprisionamento por outra...''). Esse símbolo constante, o efeito de generalização que ele produz, as recordações pessoais em que ele remexe, a própria familiaridade com o Mal que ele descreve, tudo isso torna o livro ainda mais tocante. E, entretanto, é nesse aprofundamento histórico da Peste que tem origem o mal-entendido que, desde a publicação d'``A Peste'', opõe Camus a uma parte dos intelectuais franceses. Uma moral da solidariedade -uma solidariedade de conteúdo político consciente- pode bastar para combater o mal das coisas. Será ela suficiente perante o mal dos homens? A História não exibe apenas flagelos inumanos: há também males bastante humanos (guerras, opressões) e igualmente mortíferos, se não mais. Bastará então ser médico e, por medo de converter-se em carrasco, contentar-se em tratar de ferimentos sem atacar a arma que os inflige? O que deve fazer o homem diante do ataque de outro homem? O que fariam os combatentes de Camus frente às feições demasiado humanas que a Peste deveria simbolizar geral e indiferenciadamente?

É essa a questão proposta pelo livro. A resposta de Camus não deixa lugar a dúvida: tal como os médicos, enfermeiros e voluntários d'``A Peste'', e qualquer que seja a conjuntura histórica, há que fazer tudo para não ser ``nem carrasco, nem vítima''. Pode-se discutir e contestar uma Moral que corre o risco de tornar o homem cúmplice de um mal perante o qual ele só deseja sanar os efeitos nocivos; mas não se pode negar a Camus a clareza e a gravidade da escolha. Só que, para se manter inocente, essa escolha tem absoluta necessidade de solidão. Rieux ou Tarrou não conhecem as alegrias de sua escolha moral senão sob a forma de uma amizade silenciosa; não os sustenta, em momento algum, uma solidariedade geral e bem definida (política no sentido forte do termo). O mundo de Camus é um mundo de amigos, não de militantes. Os homens de Camus não podem deixar de ser carrascos ou cúmplices dos carrascos senão sob a condição de permanecerem solitários -o que de fato são. Da mesma maneira, ``A Peste'' inaugurou para seu autor uma carreira de solidão; a obra que nascera de uma consciência da História não vai a ela em busca de evidências, preferindo a lucidez no campo moral; é por via do mesmo movimento que seu autor, testemunha de nossa História presente, acabou por preferir recusar os compromissos -mas não a solidariedade- com seu combate.

Da solidariedade à participação

Carta de Albert Camus a Roland Barthes

Ao Sr. Roland Barthes

Paris, 11 de janeiro de 1955

Caro Senhor,

Por sedutor que me pareça, não posso compartilhar do seu ponto de vista sobre A Peste. Claro está que todo comentário é legítimo na crítica de boa fé; ao mesmo tempo, aventurar-se tão longe quanto o senhor faz é tão permissível quanto relevante. Mas parece-me que em qualquer obra há evidências que o autor tem o direito de mencionar a fim de ao menos indicar os limites em que pode se desdobrar o comentário. Afirmar, por exemplo, que A Peste funda uma moral anti-histórica e uma política da solidão implica, penso eu, cair em contradições e sobretudo deixar de lado certas evidências; resumo aqui as principais: 1º A Peste, que gostaria que fosse lida de várias perspectivas, tem por conteúdo evidente a luta da resistência européia contra o nazismo. A prova disso está no fato de que, sem que o inimigo seja nomeado, todo mundo soube reconhecê-lo, e em todos os países da Europa. Acrescentemos que um longo trecho d'A Peste foi publicado sob a Ocupação num volume do "Combate" e que essa circunstância bastaria por si só para justificar a transposição que adotei. Em certo sentido, A Peste é mais do que uma crônica da resistência; em todo caso, não é menos que isso. 2º Comparada a O Estrangeiro, A Peste marca, sem discussão possível, a passagem de uma atitude de revolta solitária ao reconhecimento de uma comunidade de cujas lutas é imperativo tomar parte. Se há evolução do Estrangeiro à Peste, ela se deu no sentido da solidariedade e da participação. 3º O tema da separação (cuja importância no livro o senhor percebeu muito bem) é esclarecedor quanto a este ponto. Rambert, que incarna o tema, renuncia justamente à vida privada para se juntar ao combate coletivo. Entre parênteses: este personagem bastaria para mostrar o que pode haver de factício na oposição entre o amigo e o militante. Pois uma virtude é comum aos dois: a fraternidade ativa, que afinal de contas nenhuma história jamais pode dispensar. 4º Além disso, A Peste termina com o anúncio e a aceitação das lutas vindouras. Ela é um testemunho "do que houve que fazer e que sem dúvida [os homens" deveriam ainda fazer contra o terror e sua arma incansável, a despeito de seus conflitos pessoais...". Eu poderia estender ainda mais meu ponto de vista. Mas se me parece bem possível considerar insuficiente a moral em ação n'A Peste (seria então o caso de dizer em nome de qual moral mais completa) ou igualmente legítimo criticar sua estética (muitas das suas observações esclarecem-se pelo fato de eu não acreditar no realismo em arte), parece-me ao contrário bastante difícil afirmar, como faz o senhor à guisa de conclusão, que o autor recusa a solidariedade com a nossa história presente. Difícil e, permita-me dizê-lo com amizade, um pouco entristecedor. Seja como for, a questão que o senhor propõe ("Que fariam os combatentes d'A Peste frente à feição demasiado humana do flagelo?") é injusta, uma vez que deveria ser formulada no passado, ocasião em que recebeu resposta - positiva. O que esses combatentes, cuja experiência parcialmente traduzi, fizeram, eles o fizeram justamente contra os homens e a um preço que o senhor conhece bem. Eles o repetirão, sem dúvida, frente a qualquer terror e qualquer que sejam suas feições - pois o terror tem várias -, o que justifica uma vez mais a escolha de não nomeá-lo precisamente a fim de poder melhor atingir a todos. É sem dúvida isso mesmo que me reprovam: que A Peste possa servir a qualquer resistência contra qualquer tirania. Mas não há como reprovar-me, não há sobretudo como acusar-me de recusar a história, se não sob condição de declarar que a única maneira de entrar na história está na legitimação de uma tirania. Sei que não é esse o seu caso; quanto a mim, levo minha perversidade ao ponto de pensar que resignar-se a uma tal idéia significa na realidade aceitar a solidão humana. E longe de me sentir preso a um carreira de solidão, tenho ao contrário a sensação de viver para e por uma comunidade que até agora nada na história foi capaz de minar. É isto, muito sucintamente, o que desejava dizer-lhe. Para concluir, gostaria tão-somente de assegurar-lhe que esta discussão amistosa não diminui em nada a estima que tenho por seu talento e por sua pessoa.

Albert Camus

``Crônica: 1) Registros segundo a ordem do tempo, por oposição à história, na qual os fatos são estudados em suas causas e suas consequências; 2) Relato de pequenas histórias corriqueiras.'' Littré

``A Peste'' não é um romance, mas uma crônica -ao menos ela se chamava assim de início. Isso quer dizer que todos os temas habituais do romance -o homem, o amor ou o sofrimento- são vistos aqui através da transparência e do distanciamento de uma história coletiva, acompanhada dia a dia sem jamais se deixar penetrar por uma significação propriamente histórica. A meio caminho entre a História e o Romance, ``A Peste'' poderia ainda ter sido uma tragédia. Logo veremos que preferiu ser o ato de fundação de uma Moral.

A comunidade (tema costumeiro das crônicas) é aqui uma cidade, Oran. Desde o começo do relato, Oran é bem apresentada em seus costumes, seu ``ar'', seu modo de ser -não em sua economia ou em suas funções; a crônica vem somar-se então às numerosas histórias municipais do tempo em que a cidade era a dimensão última da comunidade, simultaneamente céu moral e espaço único dos destinos individuais (nascimento, vida, morte). A cidade é tema e fundamento do relato; fora dela, não há nem realidade nem recurso, e esse caráter definitivo é sublinhado pela própria fábula: toda a crônica d'``A Peste'' desdobra-se na clausura material de Oran, o mar de um lado, as portas fechadas do outro (As Portas da Cidade, tema trágico secular), um encerramento rigoroso que concentra a cidade como se fosse uma essência, um princípio ativo, um objeto perfeitamente finito, pronto a ser capturado pelo símbolo, isto é, pela arte.

``A Peste'' também é crônica, à medida que Oran, submetida à epidemia, constitui um mundo ``sem causas e sem consequências'', conforme à definição de Littré -ou seja, um mundo privado de História. Os homens d'``A Peste'' não enxergam mais que a ``ordem do tempo'': eles vivem, depois a Peste chega e depois a cidade é isolada, e depois eles morrem, e depois a Peste se afasta; não saberiam dizer outra coisa, e tudo o que são capazes de pensar sobre a vida, a morte, o sofrimento ou a solidariedade, seus erros ou seus deveres não lhes ocorre senão segundo essa ordem anódina da Peste que chega, golpeia e depois parte. Não há qualquer estrutura ou causa na Peste, nenhuma ligação entre a Peste e um alhures, que poderia ser o passado, um outro lugar ou um fato qualquer; numa palavra, nenhuma relação. É bem verdade que essa ordem chega a delinear uma crise, dotada de um tempo preparatório, de um início, de um avanço, de um ápice e de uma resolução; mas essa crise não tem, por assim dizer, domicílio fixo. O que é peculiar à História é a organização do desvelamento progressivo dos fatos em função de um epicentro exterior à crise em si mesma, substituindo-se dessa maneira a idéia de estrutura à idéia de tempo. Nada disso ocorre aqui: temos o movimento da crise, não sua explicação; temos a sequência de seus momentos, mas essa passagem dramática da Peste pela cidade não é jamais recuperada, de qualquer maneira que seja, por sua passagem pela humanidade.

Como na definição de Littré, a crônica é feita aqui de pequenas histórias corriqueiras: um encontro, uma visita, um telegrama, um decreto, uma conversa, uma tentativa de fuga, até mesmo uma morte entre centenas de outras; todos esses fatos miúdos, que ligam entre si alguns habitantes de Oran ao longo da passagem da Peste, dão-se ao longo de meses, nem mais rápida nem mais vagarosamente que ela, sem jamais se alçarem à intriga ou ao drama. Na verdade, esse encadeamento sem ênfase não é fortuito: está encarregado de substituir o valor de conhecimento que o argumento poderia evocar (como Tragédia ou como História) por um valor de sentimento e assim impregnar a crônica de uma substância que em geral lhe é desconhecida: a Moral. Por meio dessa adição de fatos miúdos, o patético da situação é reiteradas vezes canalizado para a paciente descoberta de uma ética da amizade.

Há entretanto n'``A Peste'' um elemento puramente trágico: a própria Peste. Essa deusa desconhecida vem desempenhar seu papel desumano como um destino quase tão imutável quanto os Fados antigos. Dela não sabemos nada, a não ser que ela é; ignoramos sua origem e sua forma; não podemos nem sequer atribuir-lhe um adjetivo qualquer -o que seria um modo de torná-la familiar; ela é o Mal absoluto e, como tal, não pode ser qualificada por aqueles que vem esmagar; ela é visível, evidente e entretanto incognoscível; com ela, não há conhecimento possível além da consciência de seu caráter absoluto. De modo que o primeiro ato humano a que ela obriga os habitantes de Oran -e essa abertura não é a parte menos bela do livro- é seu reconhecimento: há que nomear a Peste. Da mesma maneira, a Tragédia antiga foi sempre uma palavra humana encarregada de dar um nome ao deus que faz sofrer.

Ainda assim, a Tragédia reverte aqui numa recusa da Tragédia, um pouco à maneira como Eurípides vem concluir Ésquilo. A Peste é um destino, mas, sob seus golpes, os homens de Oran retêm o grito: são todos gente silenciosa. Mas o que a Peste destrói é de um preço incalculável, e eles o sabem. Um grande tema, pudico e forte, atravessa a obra: o tormento dos amantes separados, o exílio do amor. Rieux é separado de sua esposa doente; Rambert, de sua amante -e, ainda que privado de expressão patética, tudo isso é visivelmente terrível. Mas ao sugerir o viver-em-comum como alvo mesmo da Peste, Camus não lhe entrega à destruição uma felicidade romântica, eloquente (tema habitual das grandes situações romanescas), mas um estado definido por sua duração, objeto de uma moral do silêncio, de uma lírica.

Fato romântico, quase fabuloso, introduzido no meio humano corriqueiro e formado à exata medida do cotidiano, a Peste não exerce aí qualquer purificação espetacular; a tragédia não se consuma, pois o que está em causa aqui é uma moral, não uma metafísica. Nesse mundo da lítote, a Peste não é, ao fim e ao cabo, muito mais que um reagente: a cidade modesta que ela afeta e, dentro dessa cidade, o pequeno grupo que acompanhamos torna-se assim objeto do que hoje em dia seria chamado de micro-sociologia; o flagelo é quase um teste experimental que nos permite ver reagir uma humanidade mediana, em nada heróica, dotada no melhor dos casos de uma virtude antes de moralista que de teólogo: a boa vontade. Essas reações são diferentes entre si porque de início a Peste incide sobre situações diferentes: ela esmaga Rambert, jovem jornalista encerrado por azar na cidade pestilenta e separado da amante adorada; mas ela é doce e benéfica para Cottard, alvo de uma polícia cujas investigações são interrompidas pela Peste. Cada qual recebe-a de modo diverso do vizinho, cada qual parece exercer o que poderíamos chamar de conduta de ocasião. E, entretanto, cada uma dessas condutas de aspecto contingente, particular, acaba por desembocar silenciosamente naquilo que almeja ser uma moral comum da liberdade.

Sim, pois, se a liberdade é simultaneamente conhecimento de uma necessidade e poder sobre essa necessidade, não há dúvida de que a crônica de Camus postula uma moral da liberdade. Todos esses homens medianos que vemos à nossa frente, todos eles reconhecem a Peste, abrem os olhos para ela, olham-na face a face e não contestam em qualquer momento o seu absurdo. Face ao mal da Peste, não agem como avestruzes, não procuram alcançar o refúgio habitual das ilusões retóricas ou metafísicas; a Peste é para eles uma Necessidade que aceitam por assim dizer em estado bruto, sem contestá-la, sublimá-la, justificá-la ou eludi-la; ela está lá, sem que a possa escamotear ou nomear de modo diverso: basta que uma criança morra por obra da Peste para que se interrompa qualquer fuga rumo a uma consolação que não tenha o absurdo (e tão-somente ele) por medida. Desse modo, a despeito das tentações metafísicas, os habitantes de Oran são reconduzidos inexoravelmente à realidade da Peste, não às suas causas, suas justificativas, seus usos ou seu resgate.

Mas tal como no Sísifo de Camus, o ponto extremo da lucidez coincide com o ponto inicial de salvação (terrestre): no momento em que esses homens reconhecem na Peste uma realidade tão dura que qualquer álibi torna-se impossível, eles percebem que sua sociabilidade é o único bem humano que podem opor sem mentira à Peste -vitoriosamente ou não, pouco importa. Na ordem da vida, a solidariedade é feita de metal tão duro quanto o da Peste na ordem dos males; e, se a Peste é um mal infundado, que não obstante força toda a cidade à percepção de sua evidência, a ``simpatia'' é um bem que não tem necessidade de qualquer justificativa -política ou religiosa- para reunir os homens e fazê-los viver. Para Sartre, o inferno são os outros; para Camus, os outros talvez sejam o paraíso. Exercer sua profissão, aplicar-se conscienciosamente a fazer recuar um mal terrível, injusto, incompreensível, com as armas do médico -armas modestas, mas ao menos pacientes, objetivas, forjadas em comum e sobretudo jamais mortíferas-, eis aí a medida de uma felicidade que não nasce da sublimação do sofrimento, mas da obstinação dos homens a mitigá-la -lado a lado, sem ilusão e sem desespero.

Acontece que às vezes o mal tem feições humanas, e é isto o que a Peste não é capaz de dizer. Defender-se da Peste é, apesar dos esforços do livro, um problema antes de conduta que de escolha. Mas defender-se de homens, ser seu carrasco para não ser sua vítima -todo o problema começa quando a Peste não é mais apenas a Peste, mas também imagem de um mal de rosto humano. Diz-se que a Peste é, de fato, o símbolo da Ocupação, que Oran enclausurada não era outra coisa senão a França sitiada. É certo que todos os episódios do livro podem ser traduzidos nos termos da Ocupação e da Resistência: os oraneses lutando contra a Peste enfrentam exatamente as mesmas situações que os franceses de 1942 às voltas com a ocupação nazista; a epígrafe do livro legitima em larga medida essa interpretação (``É aceitável representar uma espécie de aprisionamento por outra...''). Esse símbolo constante, o efeito de generalização que ele produz, as recordações pessoais em que ele remexe, a própria familiaridade com o Mal que ele descreve, tudo isso torna o livro ainda mais tocante. E, entretanto, é nesse aprofundamento histórico da Peste que tem origem o mal-entendido que, desde a publicação d'``A Peste'', opõe Camus a uma parte dos intelectuais franceses. Uma moral da solidariedade -uma solidariedade de conteúdo político consciente- pode bastar para combater o mal das coisas. Será ela suficiente perante o mal dos homens? A História não exibe apenas flagelos inumanos: há também males bastante humanos (guerras, opressões) e igualmente mortíferos, se não mais. Bastará então ser médico e, por medo de converter-se em carrasco, contentar-se em tratar de ferimentos sem atacar a arma que os inflige? O que deve fazer o homem diante do ataque de outro homem? O que fariam os combatentes de Camus frente às feições demasiado humanas que a Peste deveria simbolizar geral e indiferenciadamente?

É essa a questão proposta pelo livro. A resposta de Camus não deixa lugar a dúvida: tal como os médicos, enfermeiros e voluntários d'``A Peste'', e qualquer que seja a conjuntura histórica, há que fazer tudo para não ser ``nem carrasco, nem vítima''. Pode-se discutir e contestar uma Moral que corre o risco de tornar o homem cúmplice de um mal perante o qual ele só deseja sanar os efeitos nocivos; mas não se pode negar a Camus a clareza e a gravidade da escolha. Só que, para se manter inocente, essa escolha tem absoluta necessidade de solidão. Rieux ou Tarrou não conhecem as alegrias de sua escolha moral senão sob a forma de uma amizade silenciosa; não os sustenta, em momento algum, uma solidariedade geral e bem definida (política no sentido forte do termo). O mundo de Camus é um mundo de amigos, não de militantes. Os homens de Camus não podem deixar de ser carrascos ou cúmplices dos carrascos senão sob a condição de permanecerem solitários -o que de fato são. Da mesma maneira, ``A Peste'' inaugurou para seu autor uma carreira de solidão; a obra que nascera de uma consciência da História não vai a ela em busca de evidências, preferindo a lucidez no campo moral; é por via do mesmo movimento que seu autor, testemunha de nossa História presente, acabou por preferir recusar os compromissos -mas não a solidariedade- com seu combate.

Da solidariedade à participação

|

| Abert Camus |

Ao Sr. Roland Barthes

Paris, 11 de janeiro de 1955

Caro Senhor,

Por sedutor que me pareça, não posso compartilhar do seu ponto de vista sobre A Peste. Claro está que todo comentário é legítimo na crítica de boa fé; ao mesmo tempo, aventurar-se tão longe quanto o senhor faz é tão permissível quanto relevante. Mas parece-me que em qualquer obra há evidências que o autor tem o direito de mencionar a fim de ao menos indicar os limites em que pode se desdobrar o comentário. Afirmar, por exemplo, que A Peste funda uma moral anti-histórica e uma política da solidão implica, penso eu, cair em contradições e sobretudo deixar de lado certas evidências; resumo aqui as principais: 1º A Peste, que gostaria que fosse lida de várias perspectivas, tem por conteúdo evidente a luta da resistência européia contra o nazismo. A prova disso está no fato de que, sem que o inimigo seja nomeado, todo mundo soube reconhecê-lo, e em todos os países da Europa. Acrescentemos que um longo trecho d'A Peste foi publicado sob a Ocupação num volume do "Combate" e que essa circunstância bastaria por si só para justificar a transposição que adotei. Em certo sentido, A Peste é mais do que uma crônica da resistência; em todo caso, não é menos que isso. 2º Comparada a O Estrangeiro, A Peste marca, sem discussão possível, a passagem de uma atitude de revolta solitária ao reconhecimento de uma comunidade de cujas lutas é imperativo tomar parte. Se há evolução do Estrangeiro à Peste, ela se deu no sentido da solidariedade e da participação. 3º O tema da separação (cuja importância no livro o senhor percebeu muito bem) é esclarecedor quanto a este ponto. Rambert, que incarna o tema, renuncia justamente à vida privada para se juntar ao combate coletivo. Entre parênteses: este personagem bastaria para mostrar o que pode haver de factício na oposição entre o amigo e o militante. Pois uma virtude é comum aos dois: a fraternidade ativa, que afinal de contas nenhuma história jamais pode dispensar. 4º Além disso, A Peste termina com o anúncio e a aceitação das lutas vindouras. Ela é um testemunho "do que houve que fazer e que sem dúvida [os homens" deveriam ainda fazer contra o terror e sua arma incansável, a despeito de seus conflitos pessoais...". Eu poderia estender ainda mais meu ponto de vista. Mas se me parece bem possível considerar insuficiente a moral em ação n'A Peste (seria então o caso de dizer em nome de qual moral mais completa) ou igualmente legítimo criticar sua estética (muitas das suas observações esclarecem-se pelo fato de eu não acreditar no realismo em arte), parece-me ao contrário bastante difícil afirmar, como faz o senhor à guisa de conclusão, que o autor recusa a solidariedade com a nossa história presente. Difícil e, permita-me dizê-lo com amizade, um pouco entristecedor. Seja como for, a questão que o senhor propõe ("Que fariam os combatentes d'A Peste frente à feição demasiado humana do flagelo?") é injusta, uma vez que deveria ser formulada no passado, ocasião em que recebeu resposta - positiva. O que esses combatentes, cuja experiência parcialmente traduzi, fizeram, eles o fizeram justamente contra os homens e a um preço que o senhor conhece bem. Eles o repetirão, sem dúvida, frente a qualquer terror e qualquer que sejam suas feições - pois o terror tem várias -, o que justifica uma vez mais a escolha de não nomeá-lo precisamente a fim de poder melhor atingir a todos. É sem dúvida isso mesmo que me reprovam: que A Peste possa servir a qualquer resistência contra qualquer tirania. Mas não há como reprovar-me, não há sobretudo como acusar-me de recusar a história, se não sob condição de declarar que a única maneira de entrar na história está na legitimação de uma tirania. Sei que não é esse o seu caso; quanto a mim, levo minha perversidade ao ponto de pensar que resignar-se a uma tal idéia significa na realidade aceitar a solidão humana. E longe de me sentir preso a um carreira de solidão, tenho ao contrário a sensação de viver para e por uma comunidade que até agora nada na história foi capaz de minar. É isto, muito sucintamente, o que desejava dizer-lhe. Para concluir, gostaria tão-somente de assegurar-lhe que esta discussão amistosa não diminui em nada a estima que tenho por seu talento e por sua pessoa.

Albert Camus

Literalidade absoluta dos males

Ao sr. Albert Camus Librairie Gallimard Rue Sébastien-Bottin Paris, 7º distrito Paris, 4 de fevereiro de 1955

Caro senhor,

Agradeço-lhe as observações que o senhor teve a bondade de fazer a propósito de minha resenha da "Peste". Elas não me demovem de meu ponto de vista, mas de qualquer modo permitem-me situar melhor o debate que nos opôs.

Penso que concordaríamos em resumir este debate da seguinte maneira: o romancista tem o direito de alienar os fatos da história? Poderá uma peste equivaler, não digo a uma ocupação, mas à Ocupação?

Todo o seu livro, a epígrafe que o senhor inseriu, suas próprias explicações reivindicam esse direito, que precisamente se confunde, aos seus olhos, com a rejeição do realismo em arte - no qual o senhor lembra não acreditar.

Ora, no que me diz respeito, eu creio nele; ou ao menos (pois o termo "realismo" tem uma hereditariedade bastante pesada) creio numa arte literal em que as pestes não são outra coisa além de pestes, em que a Resistência é a resistência integral.

Vejo nessa arte literal o único recurso possível contra uma moral formal (própria, creio eu, a distrair-nos da ``teimosia dos fatos''), única forma de respeito possível frente à História, cujos males só são remediáveis se os encaramos em sua literalidade absoluta, e não como símbolos ou germes possíveis de uma equivalência.

O senhor me pede que declare em nome do que eu julgo insuficiente a moral da "Peste". Não faço nenhum segredo disso: em nome do materialismo histórico, uma vez que considero uma moral de explicação mais completa que uma moral da expressão. Eu o teria declarado antes, se não temesse parecer demasiado pretensioso ao me filiar a um método que exige tanto de seus partidários.

Portanto, o que procurei contestar foi um sistema, não uma pessoa ou um talento. Peço-lhe que não duvide dos sentimentos de estima e de admiração que sinto por sua pessoa e sua obra.

Fantástico! Tenho uma relação especial com esse livro e foi com grande prazer que li o comentário profundo feito nesse post. Esse trabalho está publicado em algum outro lugar?

ResponderExcluir